更新:2025.12.03|公開:2025.11.18

生産性もプライベートも充実!少数精鋭チームで輝くワークライフバランス術

少数精鋭のチームは個人の裁量が大きく成長機会に恵まれる一方、「激務」というイメージがつきまといます。

しかし、優秀な人材を惹きつけ続けるには、高い生産性と充実したプライベート、つまりワークライフバランスの両立が不可欠です。

本記事では、少数精鋭チームで実践できるワークライフバランス術を、属人化解消から非同期コミュニケーション、経営層のコミットメントまで体系的に解説します。精神論ではなく「仕組み」で実現する、生産性もプライベートも輝く働き方のヒントがここにあります。

💡 この記事について

本記事は『【完全版】少数精鋭組織の教科書』の6章 持続可能な組織を作る「ワークライフバランス」と「文化」を詳しく解説したものです。

少数精鋭組織の全体像を理解したい方は、まず「少数精鋭組織の教科書」をご覧ください。

目次

動画 & Podcast解説

ご利用のPodcastサービス、またはこのページでPodcastを再生して視聴いただけます。

👇️このページで再生して視聴

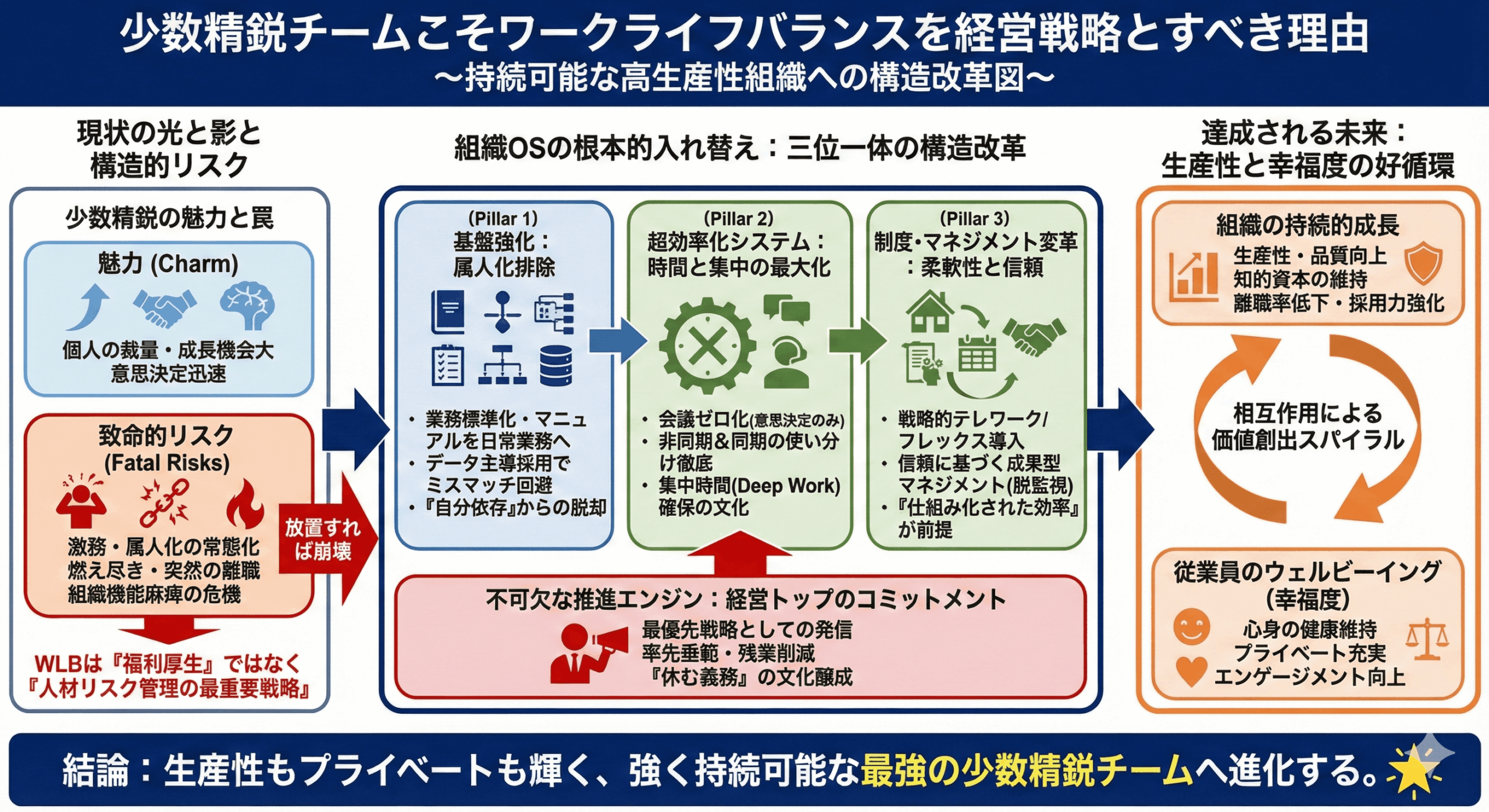

図解(記事内容まとめ)

1. 少数精鋭チームこそワークライフバランスを経営戦略とすべき理由

少数精鋭の「激務リスク」を直視する

少数精鋭の組織には多くの魅力があります。個人の裁量が大きく、成果が明確に認められやすい環境。社員間の距離が近く情報伝達がスピーディー。幅広い業務経験を通じて自己成長できるチャンスに恵まれています。

しかし、その裏側には構造的なリスクが潜んでいます。「安定性に欠ける」「研修制度が不十分」といった組織的課題に加え、「残業や休日出勤が常態化しやすい」という問題です。限られた人員で高い目標達成を目指すとき、どうしても個々のメンバーにかかる業務負荷は大きくなります。

この激務リスク――燃え尽き症候群や突然の離職――は、少数精鋭チームにとって致命的です。大規模組織と違い、少数精鋭チームは個々人の専門性への依存度が高く、属人化しやすい構造です。主要メンバーが一人欠けただけで、組織全体の機能が麻痺する可能性があります。

だからこそ、ワークライフバランス(WLB)の戦略的推進は、優秀な人材というチームの核を失わないための「保険」であり、組織の持続可能性を確保する最重要の人材リスク管理戦略なのです。

ワークライフバランスは「福利厚生」ではなく「経営戦略」

ワークライフバランスとは、仕事と生活の調和を図る概念です。日本では長時間労働や育児・介護との両立困難といった社会問題への対処として、その重要性が高まってきました。

しかし現代の経営戦略において、WLBは単なる「優しい制度」として捉えるべきではありません。「高効率の持続」を目的とした経営戦略そのものです。特に少子化対策や女性活躍推進の観点からも、育児と仕事を両立する従業員を支援し、妊娠・出産を経ても働き続けられる環境づくりは重要な経営課題となっています。

WLB実現のための具体的施策は多岐にわたります。短時間勤務やテレワーク制度の導入、福利厚生や休暇制度の充実、長時間労働を避ける仕組みづくり、メンタルヘルスケアの整備など。例えば、育児休暇や介護休暇を男女問わず取得しやすくすること、リフレッシュ休暇や有給休暇の計画的取得を奨励することで、従業員は仕事へのモチベーションを維持しやすくなり、より効率的な働き方が可能になります。

2. 少数精鋭の基盤強化:属人化解消と生産性向上

致命的ボトルネック「属人化」を徹底的に排除する

少数精鋭チームが高い生産性を維持し、メンバーが安心してワークライフバランスを実現するには、業務の標準化が不可欠です。

業務手順が明文化されたマニュアルがない場合、業務は特定従業員の知識・経験・裁量に依存し、属人化が進みます。この状態は業務を遂行できる人材を制限し、特定従業員への業務集中を招き、生産性低下や突発的な離職リスクを増大させます。

少数精鋭チームのメンバーが休暇取得をためらう最大の理由は、「自分がいなければ仕事が回らない」という感覚です。業務の標準化はこの「自分依存」構造を破壊し、個人が安心して業務から離れられる大前提となります。

属人化の解消と業務標準化は、効率的な業務推進、成果物の品質向上、ノウハウのスムーズな共有を可能にし、企業の持続的成長に大きく貢献します。

マニュアル作成を「特別業務」から「日常業務」へ

専門性の高い業務ほど、高度な知識や技術が必要となるため担当できる従業員が限られ、属人化が生じやすくなります。マニュアルの重要性は理解されていても、現場担当者が日常業務に追われ、作成時間を捻出できないケースが多く見られます。

属人化を放置せず仕組み化を推進するには、マニュアル作成を特別業務とせず、業務プロセスに組み込む必要があります。これにより、特定担当者への業務集中、生産性低下、退職につながるリスクを軽減できます。

具体的な対応策としては、業務フローの可視化を徹底し、デジタル化を促進したマニュアル化を推し進めることが効果的です。業務の標準化は、知識とスキルを組織全体の資産として捉え直すことであり、限られたリソースの中でチーム機能を安定させる必須要素なのです。

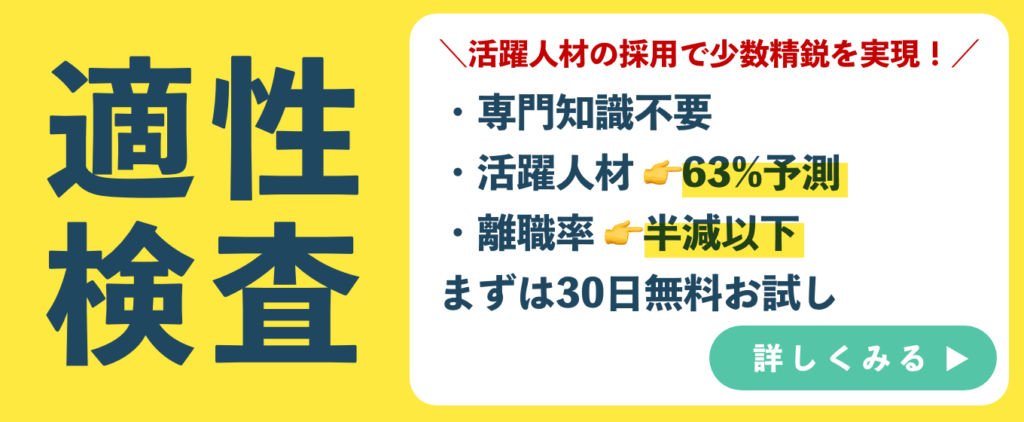

データ主導の採用・配置でミスマッチを排除

少数精鋭チームでは、一人あたりのリソース不足と負荷が高いため、採用のミスマッチが致命的な影響を及ぼします。ミスマッチによる早期離職やパフォーマンス不足は、残りのチームメンバーに過剰な負担をかけ、既存メンバーのワークライフバランスを脅かす主要因となります。

勘や印象に頼るのではなく、適性検査などのデータに基づいた科学的戦略を導入し、採用精度を向上させるべきです。データ分析に基づいた採用戦略を導入した企業では、3年以内離職率を大幅に改善した事例が報告されています。

特に、マッチスコアと業績の相関を示す値が高精度で活躍を予測できる科学的根拠に基づいて人材を配置することで、採用だけでなく、入社後のオンボーディングや適材適所な役割分担にも活用できます。適切な人材を配置し、チームの機能不全を未然に防ぐことは、間接的に既存メンバーのワークライフバランスを守る行為となるのです。

3. 時間と集中力を最大化する「超効率化システム」

「会議依存」から脱却する会議ゼロ化戦略

少数精鋭チームが最大の成果を出すためには、時間を最も浪費する要因である会議とコミュニケーションのあり方を根本から見直す「OSの入れ替え」が必要です。

その核心的アプローチが「会議ゼロ化戦略」です。会議を「情報共有の場」から「意思決定の場」へと厳格に転換し、情報共有や進捗報告はすべてチャットやドキュメントなどの非同期ツールに移行させます。

会議の生産性を劇的に向上させるための三原則は以下の通りです。

- アジェンダと資料の事前共有を必須化し、会議開始時には参加者全員が資料の読み込みを終えている状態にする

- 目的別に会議時間を厳格に設定するタイムボックスを活用し、議論の逸脱を防ぐ

- 資料読み込みや背景説明に時間を使わず、意思決定にのみ集中する

同期型と非同期型のコミュニケーション使い分け

個人の集中時間(Deep Work)を確保するには、組織的ルールに基づき、同期型(リアルタイム)と非同期型(ドキュメントベース)のコミュニケーションを明確に使い分けることが不可欠です。

非同期化は、場所の柔軟性に加えて、仕事の時間を自分でコントロールできる「時間の柔軟性」をメンバーに提供し、ワークライフバランスを劇的に向上させます。

コミュニケーションは「緊急性・複雑性・対話の必要性」に基づき、以下のように使い分けるべきです。

| コミュニケーションの目的 | 推奨方式 | 具体的ツール例 | 効率化への貢献 |

|---|---|---|---|

| 緊急性が高い意思決定(15分以内) | 同期型(短時間MTG/電話) | 電話、チャット(即時応答) | 迅速な問題解決と時間浪費の抑制 |

| 情報共有、進捗報告、記録 | 非同期型(ドキュメントベース) | Wiki、プロジェクト管理ツール(Asana, Trelloなど) | 集中時間の確保、記録の蓄積、透明性確保 |

| 企画レビュー、深いフィードバック | 非同期型(コメント機能) | Google Docs、Notionなど | 熟考時間の確保と高品質なアウトプット |

非同期コミュニケーションを成功させる組織ルール

非同期コミュニケーションへの移行期、特にリモートワーク環境下では、メンバーの状況が見えづらくなるため、信頼感が低下しやすいという課題が生じます。これを防ぐには、情報共有ツールへの徹底的な記録と、意図的に高い透明性を保つことが必要です。

非同期化を成功させ、従業員が仕事の時間をコントロールできるようにするには、明確なガイドラインの設定が不可欠です。特に返信時間のガイドライン設定は重要で、「緊急でないチャットは8時間以内の返信で可」といった具体的ルールを定めることで、従業員が夜間や週末に常に対応する必要性から解放されます。

また、新しい非同期ツールを使いこなせるよう、ドキュメントや動画を用意し、ツールの習熟度を高めるためのトレーニングとサポート体制も必要です。

集中を促す文化を意図的に醸成する

超効率化とは、単に会議を減らすだけでなく、個人が深い集中(Deep Work)を確保できる文化を組織全体で醸成することです。

ポモドーロやタイムブロッキングといった時間管理術を、個人の努力に留まらせず、チームの共通認識として定着させる必要があります。非同期コミュニケーションが増加した環境下では、通知や割り込みを意図的に排除する組織的な後押しが求められます。

「集中タイム」を設け、その時間帯は通知をオフにするなど、個々が集中できる環境を組織的に作り出すことが提唱されています。会議を削減し、返信ガイドラインを定めることで、メンバーに与えられた時間のコントロール権を最大限に活用させることが、持続的な高生産性に繋がります。

4. 柔軟な勤務形態の設計とマネジメント変革

リモートワーク・テレワーク制度の戦略的導入

リモートワークは、中小企業においても効果的な導入と管理が行われれば、従業員の満足度向上と企業の生産性向上に寄与します。しかし、単に在宅勤務を許可するだけでは不十分で、戦略的な導入手順が必要です。

導入手順としては、以下のステップが推奨されます。

- 目標と方針の設定:リモートワークを導入する目的と具体的方針を明確化

- インフラ整備:必要なツールや設備を準備し、セキュリティ面も考慮

- ルール策定と周知:リモートワークのガイドラインを策定し従業員に周知

- トレーニング:従業員に対しツールの使い方や効果的な働き方を教育

成功事例からも、必要な設備とサポートを提供することが、仕事の効率向上に繋がることが示されています。

フレックスタイム制度と短時間勤務の効果的活用

短時間勤務やフレックスタイム制の導入は、育児や介護といった家庭との両立を支援するために不可欠な施策であり、ワークライフバランスを実現するための具体的方法です。これにより優秀な人材の離職を防ぎ、特に育児や介護を担う従業員が柔軟に働き続けられる環境を整備できます。

ただし、柔軟な働き方は、前章で確立した超効率化システムの上に初めて機能します。会議が多く、属人化が進んでいる組織でリモートワークを導入した場合、従業員は自宅で「常に繋がっている」状態に置かれ、ワークとライフの境界が曖昧になり、ワークライフバランスが悪化します。

真の柔軟性とは、「仕組み化された効率」によって担保されるべきものなのです。

信頼に基づくマネジメントへの移行

リモートワークやフレックスタイム制の成功は、制度の導入のみでなく、組織文化全体の変革を伴います。少数精鋭チームにおいては、従業員が互いに信頼し、自立して働ける環境を促進することが極めて重要です。

マネジメント層は、従業員の勤務時間や場所を監視するマイクロマネジメントから脱却し、アウトプットと成果に基づく信頼型マネジメントへと移行する必要があります。相互信頼を基盤とする組織文化を築くことが、限られた人数で自律的に動き、高生産性を維持する少数精鋭チームの要件となります。

5. 働き方改革を推進する経営トップの役割

改革の成否は経営者のコミットメントで決まる

働き方改革、特にワークライフバランス関連施策の導入が現場で停滞する最大の要因は、経営層のコミットメント不足にあります。

企業の働き方改革に関する実態調査によると、男性の育児休業者が不在の企業の要因として、「経営層からの発信がない」(51.4%)が最も上位に挙げられています。経営トップが率先して取り組まない限り、現場は旧態依然とした「残業に頼った働き方」から脱却できず、ワークライフバランスは実現しません。

ワークライフバランス施策は、現場任せの改革では失敗します。経営トップがこれを最優先事項として位置づけ、予算と時間を投じる明確な意思を示すことが、全従業員の意識変革を促します。経営層の発信力と残業削減の推進がセットでなければ、改革は進まないのです。

経営者が示すべき明確な意思とリーダーシップ

経営者は、ワークライフバランスが組織の持続可能性を高めるための戦略的投資であることを明確にし、リーダーシップを発揮する必要があります。男性の育児休業取得推進においても、経営層のコミットメントと職場全体の残業削減が連動して求められます。

さらに、働き方改革が進んだ企業が2023年以降に取り組む施策として、「転勤制度の廃止」(65.7%)がトップに挙げられており、これはワークライフバランスの実現が、場所や時間に縛られる構造的課題を根本から見直す段階に入っていることを示唆しています。

少数精鋭チームでは、誰か一人が休むことへの罪悪感が強くなりがちですが、トップが「休むことがチームの生産性維持に必要な義務である」と位置づけることで、従業員の心理的安全性が確保されます。

休暇制度の充実と取得推奨の仕組み化

休暇制度の充実は、ワークライフバランスを実現するための具体的要素です。育児休暇や介護休暇は、男女問わず取得しやすい環境を整えることが求められます。特に男性の育児休業推進は前年度より9ポイント向上しており、伸び率の高い施策となっています。

男性の育児休暇取得率を高めるには、休暇取得を推奨する社内キャンペーンの実施や、経営層による推奨メッセージの発信が効果的です。また、リフレッシュ休暇や有給休暇の消化率を向上させるため、計画的な休暇取得を奨励する取り組みも重要で、従業員のモチベーション維持と効率的な働き方を可能にします。

6. 健康と幸福度が組織の生産性を高める

従業員の幸福感と生産性の密接な関係

従業員の幸福感(ウェルビーイング)と生産性の間には、密接な関係があることが研究によって示されています。従業員が働きやすく満足している環境であれば、その職場に長期間在籍でき、離職率は低くなります。

従業員が不幸な状態で働き続けることは、モチベーション低下による業績低下や、離職コストの増大など、企業にとって直接的なマイナスとなります。少数精鋭チームは「人」という知的資本が最大の資産であるため、ワークライフバランスの推進は、この知的資本を守るための重要な投資です。

幸福度が高いことで離職率が下がり、採用コストや知識の喪失を防げるため、ワークライフバランス施策の成功は、この幸福度と生産性の連関によって評価されるべきです。

メンタルヘルスケアとウェルビーイング施策

リモートワークやオンラインコミュニケーションの増加は、働き方の柔軟性を高める一方で、ストレスを増やし、従業員の幸福感を低下させる可能性が指摘されています。そのため、メンタルヘルスケアの仕組みを整えることは、ワークライフバランスを実現するための具体的施策の一つとなります。

企業は、AI分析などの技術も活用し、社員のメンタルヘルスケアを行うことで、業務効率の改善を図ることも可能です。メンタルヘルスケアは、従業員の健康を守るだけでなく、業務効率を維持・改善し、組織全体の生産性を向上させるための経営管理プロセスとして組み込まれるべきです。

幸福度を向上させる多角的アプローチ

従業員の幸福感を高めるには、柔軟な勤務形態の提供に加え、多角的なアプローチが必要です。これには以下の施策が含まれます。

- 働き方の柔軟性を高めること

- 従業員の意見や要望を聞く仕組みを構築すること

- 待遇面の継続的な改善

- 社内コミュニケーションの意図的な活性化

- キャリア開発の支援

これらの取り組みは、第1章の「不安を減らす仕組み化」や第2章の「時間のコントロール権の付与」といったシステム的な効率化の結果として得られる、組織全体の成果です。従業員の心身の健康と満足度を高めることが、高効率かつ持続可能な少数精鋭チームを形成します。

7. 生産性もプライベートも輝く少数精鋭チームへ

少数精鋭チームにおける高生産性と充実したプライベートの両立は、精神論や個々の努力に依存するものではありません。戦略的な組織の「仕組み(OS)」の入れ替えによって達成されます。

激務のイメージを払拭し、生産性もプライベートも充実させながら、持続的に優秀な人材を引きつけ続けるチームを構築するための成功の鍵は、以下の三位一体の要素に集約されます。

1. 強固な基盤(属人化解消)

業務を標準化し、知識を組織資産化することで、誰でも業務を代替できる状態を作り、人材リスクを最小化します。

2. 超効率化システム(非同期化の徹底)

会議を意思決定の場に限定し、情報共有を非同期ツールに移行することで、集中力を最大化し、従業員が時間をコントロールできる環境を整備します。

3. 経営層の明確なコミットメント

ワークライフバランスを最優先の経営戦略として位置づけ、残業削減と休暇取得の奨励をトップダウンで実行することで、組織文化を変革し、施策の実効性を担保します。

ワークライフバランスの推進は、単なるコストではなく、従業員の幸福度を高めて離職率を下げ、組織の知的資本を守るための戦略的投資です。この仕組みによって支えられた、高効率で幸福度の高い少数精鋭チームこそが、現代の競争環境において最も強く、持続可能な成長を実現します。生産性もプライベートも充実させる――それが、少数精鋭チームで輝くワークライフバランス術なのです。

少数精鋭組織をもっと深く学ぶ

本記事で解説した採用戦略は、少数精鋭組織を成功させるための一要素に過ぎません。

生産性向上、リーダーシップ、ワークライフバランスなど、少数精鋭を実現するための全要素を体系的に学べます。