更新:2025.12.04|公開:2025.10.03

生産性を上げる!少数精鋭チームが実践する超効率化テクニック

限られたメンバーで高い成果を出し続ける──。少数精鋭チームに求められるのは、単なる効率化ではなく、リソースの限界を超える「超効率化」です。

本記事では、戦略的な目標設定から会議の徹底削減、AI・ノーコードツールの活用、個人の集中力を最大化する時間管理テクニックまで、少数精鋭チームが実践すべき具体的な効率化手法を体系的に解説します。

多忙のジレンマから脱却し、持続的に高いパフォーマンスを発揮するための実践的ノウハウをご紹介します。

💡 この記事について

本記事は『【完全版】少数精鋭組織の教科書』の3章 生産性を極限まで高める「オペレーション戦略」を詳しく解説したものです。

少数精鋭組織の全体像を理解したい方は、まず「少数精鋭組織の教科書」をご覧ください。

目次

動画 & Podcast解説

ご利用のPodcastサービス、またはこのページでPodcastを再生して視聴いただけます。

👇️このページで再生して視聴

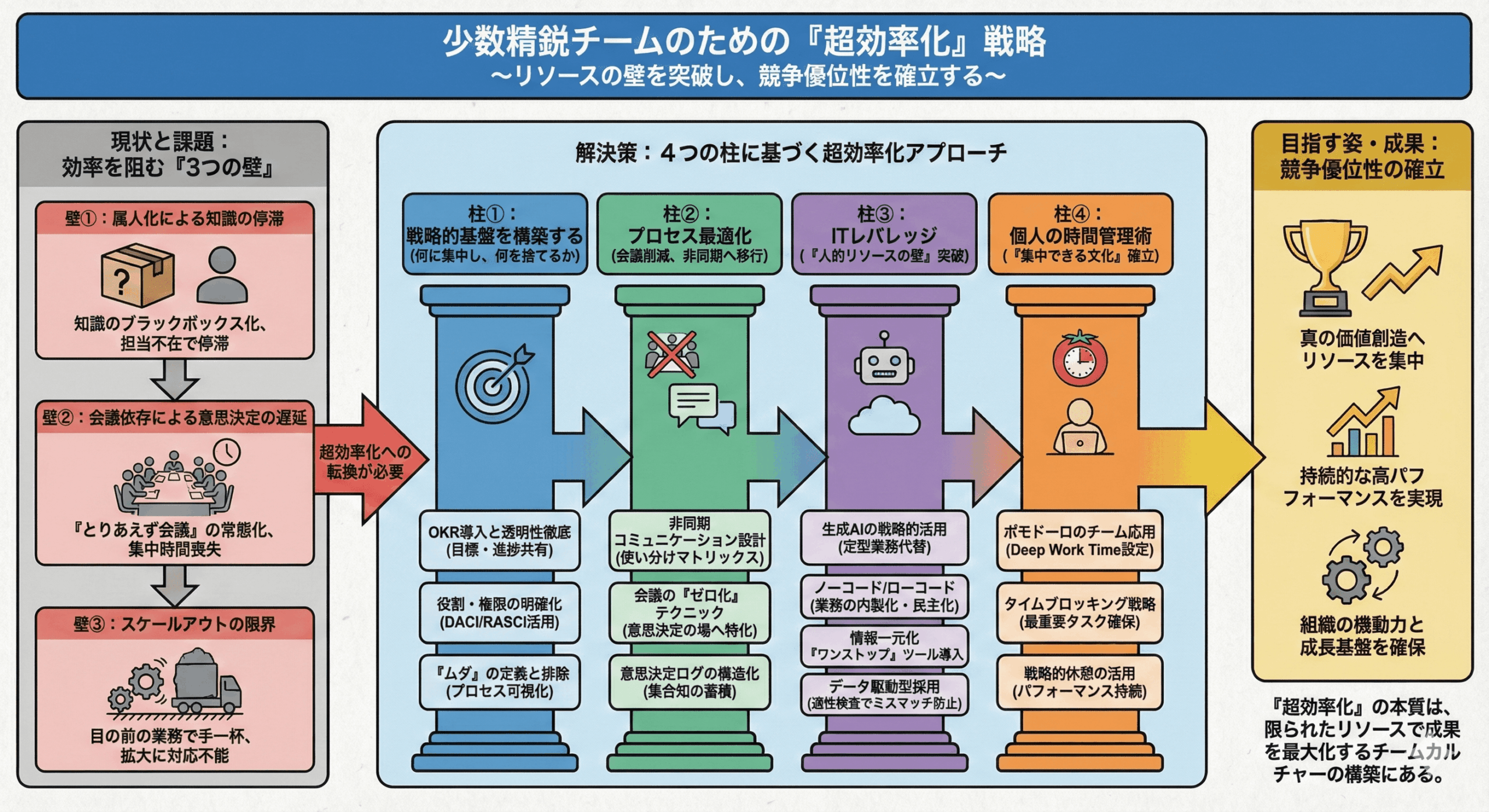

図解(記事内容まとめ)

はじめに:少数精鋭チームが直面する「効率化」の課題

少数精鋭チームは、大企業に匹敵、あるいはそれを上回る成果を限られた人員で生み出さなければなりません。単に作業スピードを上げるだけでは不十分です。必要なのは、リソースを最もインパクトのある活動に集中させ、持続的に高いパフォーマンスを発揮するための「超効率化」という戦略です。

超効率化とは、業務の速度向上だけでなく、組織文化と仕組みそのものを再構築することを意味します。では、少数精鋭チームが効率化を阻まれる要因とは何でしょうか。

少数精鋭チームを妨げる「3つの効率の壁」

少数精鋭チームがリソース不足に陥ると、特定の業務構造に依存しやすくなり、結果的に効率が大きく阻害されます。

壁①:属人化による知識の停滞

優秀なメンバーに業務が集中すると、その人が不在になった際に組織全体が停滞します。知識が共有されず、業務がブラックボックス化することで、リスクが増大します。

壁②:会議依存による意思決定の遅延

対面での同期的なコミュニケーションに頼りすぎると、確認や報告のための会議が増加し、メンバーの集中時間が奪われます。「とりあえず会議」が常態化していませんか?

壁③:スケールアウトの限界

目の前の業務に追われ、プロセス改善や自動化に手が回らない状態が続くと、事業が成長してもチームを効率的に拡大できません。

これらの壁を乗り越えるため、本記事では「戦略的基盤の構築」「プロセス最適化」「ITレバレッジ」「個人の時間管理」という4つの柱に基づく超効率化テクニックを紹介します。

第1章:戦略的基盤を構築する──何に集中し、何を捨てるか

ツールや時間管理術を導入する前に、組織全体で「何に集中し、何を捨てるのか」を明確にする必要があります。この戦略的判断が、後続のすべての効率化施策の土台となります。

1-1. 目標設定と透明性の徹底

少数精鋭チームにとって最も避けるべきは、リソースの分散です。そのため、目標を徹底的に絞り込む「集中と選択」の原則が不可欠です。

OKR(Objectives and Key Results)の導入

OKRを活用することで、トップラインの目標から具体的な成果指標まで、チーム全体で共有できます。重要なのは、目標だけでなく進捗状況や背景情報まですべて公開する「情報の透明化」です。

透明性が担保されると、メンバーは不必要な状況確認のための会議やチャットを避けられます。これが、次章で解説する非同期コミュニケーションが機能するための基盤となります。

1-2. 役割と権限の明確化

意思決定の遅延は、少数精鋭チームの機動力を削ぐ大きな要因です。誰が、いつ、どの範囲で意思決定権限を持つのかを明確にしましょう。

DACI・RASCIフレームワークの活用

- DACI:Driver(推進者)、Approver(承認者)、Contributor(協力者)、Informed(報告先)

- RASCI:Responsible(実行責任者)、Accountable(説明責任者)、Consulted(相談先)、Informed(報告先)

これらのフレームワークで責任範囲を明確化することで、曖昧な承認プロセスを排除し、即断即決が可能になります。

プロフェッショナルな標準化

属人化を防ぐため、業務手順や判断基準を体系化し、特定の個人への依存度を下げます。この標準化ができていれば、後述するAIやノーコードツールによる自動化の前提条件が整います。

1-3. 「ムダ」の定義と排除

超効率化の出発点は、既存業務における「ムダ」をゼロベースで見直すことです。「それは顧客価値や目標達成に貢献しているか?」という厳しい問いを投げかけましょう。

業務プロセスのマッピング

業務プロセス全体を可視化し、特に以下の非付加価値業務を定量的に特定します。

- 待ち時間

- 承認の反復

- 手戻り

これらの多くは、同期型コミュニケーション(会議や進捗確認チャット)に起因しています。ボトルネックを定量的に把握することで、次章以降の施策の成功率が大きく向上します。

第2章:プロセス最適化──会議を削減し、非同期コミュニケーションへ移行する

少数精鋭チームにとって、会議とコミュニケーションは時間を最も浪費する要因です。個人の集中時間を確保するため、組織的なルールと非同期への移行が不可欠です。

2-1. 非同期コミュニケーションの設計

コミュニケーションは、緊急性・複雑性・対話の必要性に基づき、同期型と非同期型を明確に使い分けましょう。

同期型・非同期型の使い分けマトリックス

| コミュニケーションの目的 | 推奨方式 | 具体的ツール | 効率化への貢献 |

|---|---|---|---|

| 緊急性が高い意思決定(15分以内) | 同期型(短時間MTG/電話) | 電話、チャット(即時応答) | 迅速な問題解決 |

| 情報共有、進捗報告、記録 | 非同期型(ドキュメントベース) | Wiki、プロジェクト管理ツール(Asana、Trelloなど) | 集中時間の確保、記録の蓄積、透明性確保 |

| 企画レビュー、深いフィードバック | 非同期型(コメント機能) | Google Docs、Notionなど | 熟考時間の確保と高品質なアウトプット |

非同期移行の成功ポイント

非同期コミュニケーションへの移行期には、信頼感が低下しやすいという課題があります。特にリモートワーク環境では、高い透明性を保つことが重要です。

- 返信時間のガイドライン設定:「緊急でないチャットは8時間以内の返信で可」など、明確なルールを設定

- トレーニングとサポート体制:新しいツールを使いこなせるよう、ドキュメントや動画を用意

こうした非同期ルールの明確化は、第4章で実践する個人の時間管理術が機能するための外部環境を整備します。

2-2. 会議の「ゼロ化」テクニック

会議は、その目的を厳格化することで初めて生産的になります。会議を「情報共有の場」から「意思決定の場」へ転換しましょう。情報共有はすべて非同期ツールに任せます。

会議効率化の3原則

- アジェンダ+資料の事前共有を必須化:会議開始時には全員が資料を読み終えている前提にする

- タイムボックスの活用:目的別に会議時間を厳格に設定し、議論の逸脱を防ぐ

- 意思決定に集中:資料読み込みや背景説明に時間を使わない

2-3. フィードバックと意思決定の構造化

意思決定の質とスピードを維持するため、プロセスを構造化します。

意思決定ログ(Decision Log)の作成

すべての決定事項、その根拠、決定者を記録に残します。これにより、以下の効果が得られます。

- 過去の議論の蒸し返しを防ぐ

- 新メンバーが経緯を容易に追える

- 組織の集合知を構築

この蓄積された集合知は、次章で紹介する生成AIが社内知見を検索・要約する際の参照データとして機能し、新メンバーのオンボーディング効率を劇的に向上させます。

第3章:ITレバレッジ──AI・ノーコードで「人的リソースの壁」を突破する

少数精鋭チームにとって、ITツールは単なる補助手段ではありません。「仮想的な人員」として機能し、リソースの限界を突破するレバレッジを提供します。

3-1. 生成AIの戦略的活用

生成AIは、定型業務や準定型業務から少数精鋭チームを解放し、創造的で戦略的な業務に集中できる時間を生み出します。

生成AIの具体的活用例

- 企画立案時のブレインストーミング補助

- 営業メールのドラフト作成

- 複雑なデータ分析レポートの要約

- コード生成やデバッグ補助(エンジニアリソースが限られる組織向け)

- チャットボットによる顧客対応の自動化(24時間365日対応が可能)

これらの活用により、リサーチ、翻訳、要約、文書作成といった時間と労力を要する活動を代替できます。

3-2. ノーコード/ローコードで業務の民主化を実現

ノーコード/ローコード(NC/LC)ツールは、業務知識を持つ部門がIT部門に頼らず、自ら迅速に業務アプリやシステムを開発できる「業務の民主化」を実現します。

ツール選定の指針

- 本格的なWebアプリ開発:Bubble

- スマホアプリ向け:Adalo

- デザイン性の高いWebサイト制作:STUDIO

クイック構築法

既存のスプレッドシートをデータベースとして活用し、NC/LCツールでフロントエンドを作成することで、リソースをかけずに内製化を進められます。業務フローのボトルネックを数日〜数週間というアジャイルなサイクルで解消可能です。

3-3. 情報を一元化する「ワンストップ」ツール

コミュニケーション、タスク管理、ドキュメンテーションのツールが分散していると、情報検索に費やす時間が増大します。少数精鋭チームは、これらの機能を統合した「ワンストップ」ツールを採用しましょう。

例えば、ONES Projectのようなプロジェクト管理ツールを活用すれば、タスクの優先順位付けと進捗を常に透明化し、すべての情報と作業を一元管理できます。

少数精鋭チーム向け超効率化ITツール例

| ツールカテゴリー | 製品例 | 役割 | 効率化の側面 |

|---|---|---|---|

| 生成AI | ChatGPT、Claude、GitHub Copilot | リサーチ、文書ドラフト、コード生成、顧客対応自動化 | 企画・開発工数削減、人的リソースの仮想的拡張 |

| ノーコード/ローコード | Bubble、Adalo、STUDIO、ペライチ | 社内アプリ開発、簡易Web制作、データ管理 | 非エンジニアによる業務拡張、迅速な内製化 |

| 非同期コミュニケーション/PM | Slack、Teams、Notion、ONES Project | 業務の透明化、意思決定ログ、タスク優先順位付け | 会議削減、情報検索の効率化、集中時間の確保 |

3-4. 適性検査で「採用ミスマッチ」を防ぐ──データ駆動型の人材選考戦略

少数精鋭チームにとって、採用の失敗は組織全体に大きな影響を及ぼします。メンバー一人ひとりのパフォーマンスが成果に直結するため、「誰を採用するか」の判断精度が極めて重要です。ここでは、CIY適性検査サービスを活用した、科学的根拠に基づく人材選考のテクニックを紹介します。

少数精鋭チームの採用が難しい理由

5〜10名程度の少数精鋭チームでは、各メンバーが明確な役割と高い専門性を持ち、変化の激しい環境に柔軟に対応する能力が求められます。採用ミスマッチが発生すると、以下のような深刻な影響が生じます。

- 機会損失の拡大:一人の不適合が全体のパフォーマンスを低下させる

- 再採用コストの増大:限られたリソースで再度採用活動を行う負担

- チーム士気への悪影響:メンバー間の連携が崩れ、生産性が低下

このため、専門スキルだけでなく、「組織文化への適合性(カルチャーフィット)」と「成功に直結する行動特性(コンピテンシー)」を高精度で見極める必要があります。

データ駆動型選考の3つのメリット

1. 客観的な「活躍人材像」の明確化

CIYの「企業&職種診断」(全128問)に回答することで、自社の風土や職種に必要な能力を反映したカスタマイズされた「ハイパフォーマーモデル」が定義されます。

少数精鋭チームでは、以下のような固有の成功要因を客観的な基準として設定できます。

- 高速な意思決定への対応力

- 高度な協調性のレベル

- 成果重視の姿勢や自律性

この基準設定こそが、採用段階での「仕組化」の第一歩であり、感覚的な判断を排した「採用DX」を実現します。

2. 選考効率と精度を両立する「マッチスコア」

少数精鋭チームの選考では、誤採用を避けるために複数回の面接が必要です。しかし、選考が長期化すると優秀な候補者が競合他社に流出するリスクが高まります。

CIY適性検査は、このジレンマを解決します。

- 迅速な選別:客観的な「マッチスコア」に基づき、書類選考や一次面接での判断を効率化

- 面接の質向上:検査結果から「面接で深掘りすべきポイント」が明確になり、限られた時間を文化適合性や行動特性の検証に集中できる

- 採用リードタイムの短縮:データに基づく迅速な合否判断で、戦略的な採用競争力を高める

3. 科学的に検証された高い予測精度

CIY適性検査の最大の強みは、統計的に証明された予測精度の高さです。

離職率の劇的な改善

153名を対象とした検証では、以下の結果が示されています。

| 評価指標 | CIY活用時 | 一般的な中途採用平均 | 改善効果 |

|---|---|---|---|

| 3年以内離職率 | 14.67% | 39% | 2.6倍の改善 |

一般的な中途採用の3年以内離職率39%に対し、CIY活用時は14.67%まで削減。この結果は、医療・介護職のような高負荷で離職率が高い環境でも確認されており、少数精鋭チームのようなストレスのかかる環境でも有効性を保つことが実証されています。

パフォーマンス予測の高精度

既存社員を対象とした実証実験では、CIYの「マッチスコア」と実際の業績パフォーマンスの間に、以下の統計的関係が確認されました。

- 相関係数 r=0.792:極めて高い正の相関(一般的な非構造化面接ではr=0.4程度)

- 決定係数 R²=0.627:パフォーマンスの変動の約63%をマッチスコアで説明可能

この数値は、CIYが採用選考における最重要の客観的判断材料として機能することを科学的に裏付けています。

採用後のパフォーマンス最大化に活用する

CIY適性検査の価値は、選考段階だけにとどまりません。得られたデータを入社後のマネジメントにも活用することで、チーム全体の生産性を最大化できます。

個別最適化されたオンボーディング

検査結果には、新メンバーの特性に合わせた「コミュニケーション方法」の具体的な提案が含まれます。少数精鋭チームでは、メンバー間の摩擦がプロジェクト全体に影響するため、個人の特性(詳細志向、協調性、行動力など)を理解した初期指導が不可欠です。

ハイパフォーマーの行動特性と新メンバーを比較することで、不足要素を補完するトレーニングや、強みを活かすタスク配分を設計できます。

チーム内の相互補完性を設計

CIYが提供する32項目の性格データから、「マネジメントの傾向」や「ストレスの傾向」など7つの傾向を可視化できます。このデータを活用し、チーム構成のバランスを意図的に設計しましょう。

例えば、

- 緻密な実行が求められるプロジェクト:「ルール・マナー厳守」「詳細志向」の特性を持つメンバーを配置

- 不確実性の高い新規事業:「行動力が高い」「ポジティブ思考」「成果重視」の特性を持つメンバーをコアに配置

業務要件と個人の行動特性を整合させることで、適材適所の判断基準が明確になり、チーム全体のレジリエンスと生産性が向上します。

まとめ:データが支える持続的な成長基盤

CIY適性検査サービスは、単なる選考ツールではなく、少数精鋭チームの「人材の質」を定量的に担保する戦略的インフラです。

- 採用プロセスの効率化:客観的なマッチスコアによる迅速な選考と、面接の質向上

- 採用精度の劇的な向上:科学的に検証された予測精度(離職率2.6倍改善、パフォーマンス変動の63%を説明)

- 採用後の活用:オンボーディング、人材配置、育成計画へのデータ活用

データに基づく継続的なPDCAサイクルを確立することで、少数精鋭チームの持続的な成長基盤を構築できます。

第4章:個人の時間管理術──「集中できる文化」を確立する

組織やプロセスが最適化されても、個々のメンバーの集中力や時間管理能力が低ければ、高い成果は持続しません。少数精鋭チームは、個人の時間管理術をチーム文化として確立する必要があります。

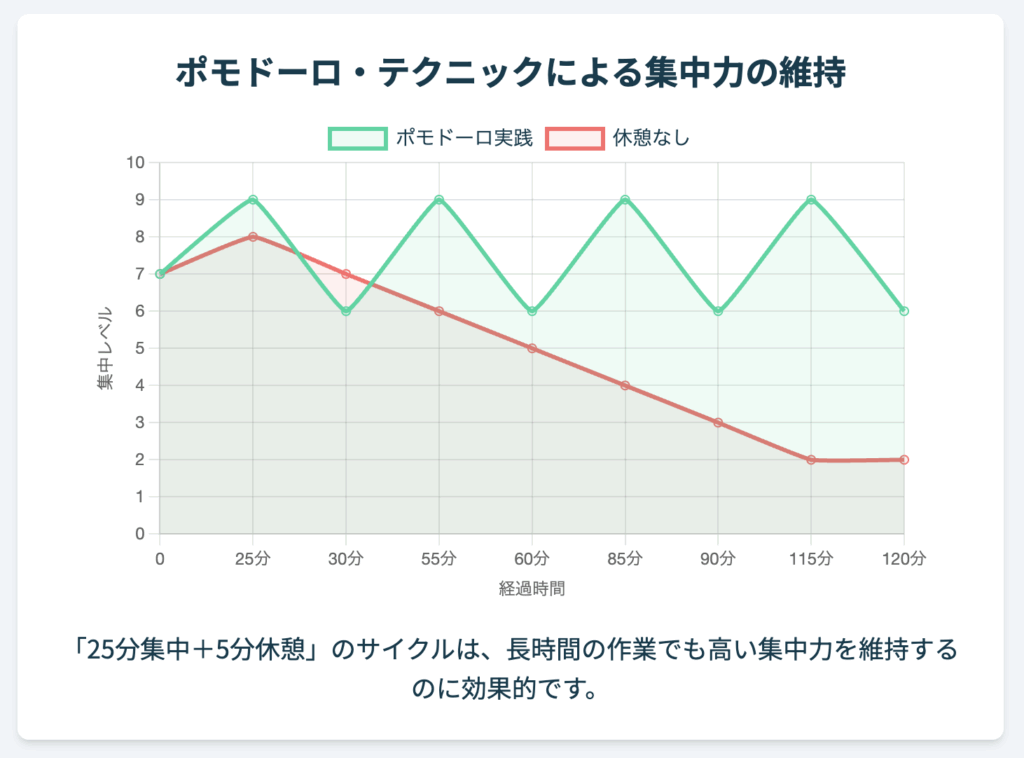

4-1. ポモドーロ・テクニックのチーム応用

ポモドーロ・テクニックは、25分間の集中作業と5分間の休憩を繰り返すことで、集中力と生産性を向上させる時間管理手法です。1980年代に考案され、その簡単さと効果の高さから広く支持されています。

チーム文化としての「Deep Work Time」

チーム全体で午前中などのコアタイムに「集中作業時間」をカレンダーにブロックし、この時間帯は通知やチャットを原則停止するルールを設けます。これは、第2章で定めた非同期コミュニケーションのルールを組織的な強制力で機能させる文化的補完です。

タスク分割の重要性

ポモドーロを始める前に、大きなプロジェクトを25分で完了可能な具体的なタスクに分割します。これにより達成感を得やすくなり、モチベーションの維持に繋がります。

ポモドーロ・テクニック実践ガイド:タスクタイプ別時間分割例

| タスクの種類 | 推奨ポモドーロ数 | タスク分割の具体例 | 生産性向上のポイント |

|---|---|---|---|

| 集中を要する分析作業 | 3〜4ポモドーロ | ①データ収集/クレンジング ②仮説構築 ③分析実行 ④結果レビュー | タスクは必ず25分単位に分割し、目標を明確化 |

| 大規模な企画書作成 | 6ポモドーロ以上 | 見出しごとにタスク化、4ポモドーロごとに長めの休憩(15-30分) | 計画段階でのタスク細分化が作業中の迷いを防ぐ鍵 |

| 定型的なメール・雑務対応 | 1ポモドーロ | 優先度の高いメール返信とチャット処理のみに限定 | 集中時間外に一括処理し、緊急性の低い割り込みを排除 |

4-2. タイムブロッキング戦略

タイムブロッキングは、タスク管理をスケジュール管理に変える戦略です。最重要タスクをカレンダーの特定時間帯にブロックし、他の雑務や会議がその時間を侵食することを防ぎます。

割り込みタスクへの対応フロー

ブロックされた時間への割り込みには、明確な対応ルールを設定します。

- 極めて緊急性が高い場合のみ電話での対応を許可

- それ以外は非同期ツールで対応時間を予約

チーム共有による相互尊重

タイムブロッキングされたスケジュールをチーム全体で共有することで、「この人は今集中している」と相互認識でき、不必要な割り込みが減少します。

4-3. 戦略的休憩の重要性

少数精鋭チームはメンバー個々の負荷が高いため、パフォーマンスの持続可能性を確保することが不可欠です。時間管理術は、単なる生産性向上策ではなく、長期的なメンタルヘルス管理の側面を持つと認識すべきです。

5分間休憩の戦略的活用

次の集中作業に向けて脳をリフレッシュさせるため、デスクから離れたり、軽いストレッチを行ったりします。

作業環境の最適化

集中力を最大限に高めるため、物理的環境(デスクの整理整頓、ノイズキャンセリングヘッドホンの使用)とデジタル環境(第3章で導入した情報の一元管理システム)の両方を整備し、集中力が途切れる要因を徹底的に排除します。

まとめ:「超効率化」で少数精鋭チームの競争優位性を確立する

本記事で紹介した少数精鋭チームのための超効率化戦略は、以下の4つの柱で構成されています。

- 戦略的土台の確立:目標の集中と選択、権限の明確化、ムダの排除

- プロセスの非同期化:会議削減、非同期コミュニケーションへの移行

- ITによるリソースのレバレッジ:生成AI、ノーコード、ワンストップツール、採用選考ツールなどの活用

- 個人の集中力の最大化:ポモドーロ、タイムブロッキング、戦略的休憩

実践のステップ

効率化を組織文化として定着させるには、一貫したアプローチが必要です。

- 第1章の目標と意思決定権限の明確化から始める

- その土台の上で、第2章の会議事前準備と非同期ルールを試みる

- 第3章の生成AIによる文書ドラフト作成など、すぐに効果が出るITツールから導入する

この段階的アプローチが、チームのモチベーションを維持しながら変革を進める鍵となります。

「超効率化」の本質

超効率化とは、単に作業を速めることではありません。限られた人的リソースを「真の価値創造」に集中させ、持続的に成果を最大化するチームカルチャーを構築することです。

この戦略的アプローチこそが、少数精鋭チームが競争優位性を確立し、高いパフォーマンスを持続させるための必須条件なのです。

少数精鋭組織をもっと深く学ぶ

本記事で解説した採用戦略は、少数精鋭組織を成功させるための一要素に過ぎません。

生産性向上、リーダーシップ、ワークライフバランスなど、少数精鋭を実現するための全要素を体系的に学べます。